롯데 자이언츠의 간판타자 이대호의 부진이 심상치 않다. 그에 따라 투수력보다는 타력으로 승부해왔던 소속팀 롯데의 성적도 롤러코스터를 타는 듯 심한 기복을 보이고 있다.

이대호는 5월까지 3할4푼1리의 고타율을 기록하고 있었다. 그러던 것이 6월 이후 내리막을 타기 시작하더니 어느새 3할 미만(.299)으로 떨어지고 말았다. 6월 이후 29경기에서 이대호의 타율은 2할2푼5리에 불과하다. 지난 2년 동안 한국 프로리그에서 가장 높은 타율을 기록했던 선수가 이래서는 곤란하다. 심지어 7월의 7경기에서는 단 하나의 타점도 기록하지 못하고 있다.

시즌 홈런도 11개에서 멈췄다. 첫 43경기에서 9홈런을 기록한 이대호가 지난 35경기에서 터뜨린 대포는 모두 2개. 지금 같은 저조한 홈런 페이스가 이어진다면 올 시즌 이대호에게 걸려있는 5년 연속 20홈런 기록 달성은 요원하기만 하다.

이대호는 그의 거대한 체격과는 다소 어울리지 않지만 거포 본능과 함께 교타자로서의 정확도를 동시에 겸비한 몇 안 되는 타자 가운데 한 명이다. 특히 지난해까지의 이대호는 전형적인 스프레이 히터로써 외야 곳곳에 골고루 타구를 뿌려주는 선수였다.

거구의 우타자임에도 불구하고 밀어 쳐서 안타를 만들어 낼 수 있는 능력. 이것이 바로 타격 3관왕 이대호를 만들어낸 원동력이었다. 하지만 올해의 이대호는 당겨 치려는 성향이 두드러진다. 그리고 그러한 성향은 홈런에 대한 욕심과 무관하지 않다.

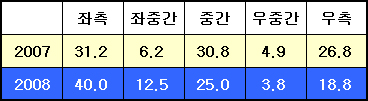

2007년의 이대호는 전체 타구 가운데 좌측으로 날아간 것과 우측으로 날아간 것의 비율이 37.4%와 31.7%로 큰 차이가 없었다. 나머지 30.8%는 센터 앞으로 날린 타구였다. 그야말로 이상적인 타구 방향이 아닐 수 없다.

하지만 올해의 이대호는 좌측으로 날아간 타구가 전체의 52.5%로 절반이 넘는다. 중견수 방향으로 날아간 타구는 25%였으며 우측으로 날린 타구는 22.6%에 불과하다. 당겨 쳐서 장타를 만들어내겠다는 의도가 확실하게 알 수 있다. 이것이 지난해와 다른 점이다.

홈런을 만들어낼 충분한 파워를 지닌 타자가 당겨 치려는 시도를 하는 것은 잘못된 것이 아니다. 메이저리그에도 데이빗 오티즈(보스턴 레드삭스)같이 ‘밀어 친다’는 생각이 머릿속에 눈곱만큼도 존재하지 않는 타자들이 존재하다. 심지어 좌타자인 그를 겨냥한 특별한 수비 시프트까지 존재할 정도. 그럼에도 불구하고 오티즈는 지난 4년 동안 평균 3할이 넘는 타율로 44홈런 135타점을 기록했다. 이처럼 ‘당겨치기만’이라고 해도 재능 있는 타자가 자신의 스타일을 고수하는 것은 흠이 되지 않는다.

하지만 원래 자신이 가지고 있던 성향과 엇박자를 그리는 것은 문제다. 당겨 친다는 것 자체는 문제가 될 수 없지만, 본연의 스타일과 다르다는 점은 나쁜 타격 밸런스로 이어질 수 있기 때문이다.

어쩌면 가르시아의 가세와 강민호의 성장으로 인해 자신도 홈런포를 가동해야 한다는 부담을 느껴서 나타난 결과일 수도 있다. 하지만 오히려 그들이 뒤를 받치고 있기 때문에 이대호는 장타에 대한 부담 없이 타석에 임해도 된다는 것을 기억할 필요가 있다.

로이스터 감독과 부산 팬들의 무한한 사랑과 지지를 한 몸에 받는 이대호. 21세기 들어 단 한 차례도 가을 잔치에 초대받지 못한 롯데의 9년 만의 포스트 시즌 진출은 그의 방망이에 달려 있다고 해도 과언은 아니다. 지금은 이대호의 분발이 필요한 시점이다.